ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

- Знайте состояние произношения и речи вашего ребенка.

- Чаще обращаетесь к ребенку, всячески побуждая его к высказываниям разговорного типа.

- Чаще сами обращайтесь к ребенку с вопросами, сообщениями, побуждайте его к тому же.

- Используйте любую возможность для разговора на различные темы.

- Не сердитесь на ребенка если он неправильно произносит слова, неправильно отвечает на вопросы. Доброжелательно, спокойно помогите ему.

- Если ребенок не знает как сказать то или иное слово, подскажите ему, заставьте повторить сказанное правильно.

- Добивайтесь правильного произношения ребенком слов, фраз. Ни один дефект произношения и речи не оставляйте не исправленным.

- Сначала дайте образец правильного произношения слова или высказывания. Если ребенок снова сделает ошибку, начните со слога, затем включайте его в слово, а слово в предложение.

- Поддерживайте стремление ребенка к общению с окружающими.

- Держите постоянную связь с учителем –логопедом и воспитателями.

Таким образом:

Находясь рядом с ребёнком, всё время разговаривайте с ним, постоянно обращайте его внимание на окружающие предметы, называйте их, рассказывайте об их назначении и, когда это возможно, о происхождении этих предметов. Помните, что чем шире и богаче словарный запас ребёнка, тем глубже его мышление.

Введите в семейную практику ежедневное чтение взрослым произведений детской отечественной и зарубежной литературы.

В процессе чтения очень важно научить ребёнка спрашивать о непонятных словах. В любой детской книжке, которую Вы читаете своему ребёнку, бывает много непонятных ему слов и выражений. Сами родители не всегда могут определить, какое слово или выражение будет непонятно ребёнку. Поэтому, если ребёнок спрашивает, что обозначает то или иное слово или выражение, это значит, что он не просто слушает, а пытается понять читаемое, думает. Без словарной работы, без объяснения непонятных слов и выражений чтение любой даже самой хорошей детской книжки будет бесполезным занятием.

МАЛЕНЬКИЙ МОЛЧУН

МАЛЕНЬКИЙ МОЛЧУН

Задержка речевого развития.

В последнее время на плановом осмотре у детского невролога очень часто родители слышат о том, что их дети отстают по некоторым показателям. Специалисты успокаивают: современные малыши отличаются от тех, что росли и развивались несколько десятков лет назад.

Почти у всех детишек из благополучных семей один диагноз – дефицит живого общения: поздно начинают говорить, неврологических патологий уйма, признаки аутизма, тревожности или агрессивного поведения. Некоторые современные крохи с трудом идут на контакт, не склонны выказывать свои эмоции или, наоборот, сильно расторможены, играть в коллективе не умеют. Все чаще запаздывает развитие речи или двигательной активности. Кто виноват – компьютеризированный образ жизни, родители или экология – пожалуй, не так важно.

Важнее разобраться, что с этим делать?

Дети современности

Парадоксально, но в веке двадцать первом дети начинают говорить гораздо позже. К году нынешнее поколение детей хорошо, если знает пять-шесть слов, а многие крохи вообще отказываются произносить что-либо. Последние, зачастую, либо не в меру ажиатированы (расторможены), либо наоборот – слишком замкнуты, как будто мысленно углублены внутрь себя.

Очень важно вовремя скорректировать процессы, которые затормозились у малыша по той или иной причине. Лечение, которое назначит детский невролог, может подстегнуть развитие, дать ему дополнительный толчок. Обычно врачи назначают маленьким детям практически безобидные препараты, стимулирующие обменные процессы на клеточном уровне. На их фоне мозг получает дополнительное питание: дети становятся активнее, растет их мотивация, познавательная инициатива… Но такие препараты, несмотря на свою безопасность, все же имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов (в частности гипервозбуждение), поэтому принимать их крохе следует только под наблюдением специалиста.

Не стоит все проблемы ребенка списывать на наследственность и экологию: на одних таблетках ребенка не воспитаешь, с ним нужно заниматься. Зачастую в отсутствии времени у родителей кроется корень всех проблем ребенка.

Очень важно для детей иметь постоянный круг общения. Для совсем маленького ребенка он может включать только маму и папу. Но в любом случае общаться с малышом должен не один человек, их как минимум должно быть двое.

Дефицит общения

В половине случаев задержки речевого развития причиной является дефицит живого общения!

Отсутствие времени – практически бич наших лет. Мы не задумываемся над тем, что в нашем плотном расписании почти нет места для самого главного – живого общения с крохой. В погоне за заработком некоторые мамы полностью перепоручают развитие ребенка телевизору. О любви детей к телевизору знает большинство родителей и этим пользуется. Телевизор входит в мир ребенка как универсальное развлечение, когда мама устала или работает. Родители оправдывают себя: там есть и правильная речь, и песни, и яркие картинки… И лишь немногим известно, что телевизор – враг номер один для развития ребенка. Во время его просмотра сознание и воля малыша практически отключены. Мозг ребенка впадает в эмоциональную «кому»: он не воспринимает мелькание на экране как полноценную информацию, а наличие диалогов как таковых им вообще не улавливается! Никакого познавательного процесса в момент просмотра телепередачи не происходит. Малышей привлекает реклама (которая вкупе с эффектом 25-го кадра совсем не безопасна) и частая смена ярких картинок, однако порой излишне агрессивные картинки приводят к перевозбуждению неокрепшей психики ребенка, повышенной тревожности и агрессивному поведению. Родители спохватываются, да поздно – оказывается, что время упущено. К сожалению, здоровье ребенка не купишь ни за какие деньги.

Врачи бьют тревогу: за последние годы число детей из благополучных семей с аномалиями в психическом развитии на порядок возросло.

Конечно, в деле правильного развития огромную роль играют гены малыша. Если папа с мамой – «поздние» дети, вряд ли их отпрыск родится «ранним». К тому же прослеживается и такая закономерность: чем выше возраст родителей, тем больше шанс того, что ребенок поздно начнет бегать и болтать. Дело в том, что после сорока меняется психоэмоциональный статус родителей: с возрастом люди больше склонны к спокойному малоподвижному времяпровождению. Врачи утверждают, что свою роль играют и генные мутации, частота которых с возрастом только увеличивается.

Поговори со мной

В общении с ребенком самым важным моментом является эмоциональная вовлеченность ребенка в диалог. Малыш с самого детства должен уметь находить контакт с разными людьми. Постепенно круг его общения расширяется. Детям старше года уже необходимо организовать общение со сверстниками. Пусть малыши пока не играют вместе, но они, несомненно, уже присматриваются друг к другу. В этом возрасте им интересно наблюдать и за старшими ребятами.

Находясь в коллективе, они учатся подражать детям в играх, копируют эмоции и мимику других людей.

Занятые родители часто организуют прогулку ребенку во время рейда по магазинам, по пути в поликлинику или по своим делам, таким образом лишая ребенка общения.

Простой совет: если времени у вас не так много и вы не всегда имеете возможность пойти с малышом в гости, где есть дети его возраста, или лишены возможности выкроить часок-другой, чтобы отвести ребенка на детскую площадку, когда там играют дети, запишите своего кроху на курсы раннего развития для детей соответствующего возраста. Обычно занятия проводят с детьми старше одного года.

Иногда при яслях существуют группы неполного дня, которые являются как бы подготовительными при поступлении в детский садик. Малыши старше двух лет остаются с воспитателем всего на пару часов, в течение которых они занимаются в коллективе. Подобные группы развития детей раннего возраста учат детей самостоятельности и подготавливают к поступлению в детский сад психологически, давая возможность постепенно привыкнуть оставаться без мамы вне привычной домашней обстановки.

В любом случае общение со сверстниками – на площадке в песочнице или в группе раннего развития при детском садике – дают возможность детям научиться взаимодействию в коллективе, развивают речь, моторику и другие психические и физические навыки.

Обращение должно быть направлено к ребенку! Всегда обращайтесь к малышу по имени и глядя в глаза: пусть ребенок видит вашу мимику, жестикуляцию, работу губами при произношении сочетания звуков. Специалисты утверждают, что чем богаче словарный запас маленького ребенка всякими «бум-бум», «топ-топ», «би-би» и «гав-гав», тем быстрее ребенок будет развиваться впоследствии.

Простые хитрости

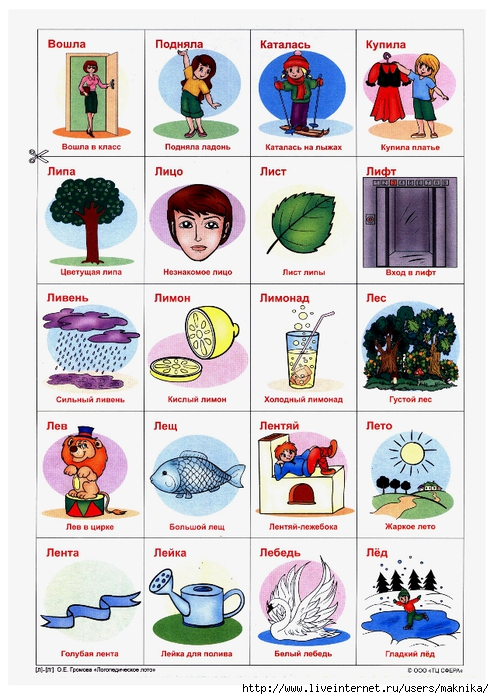

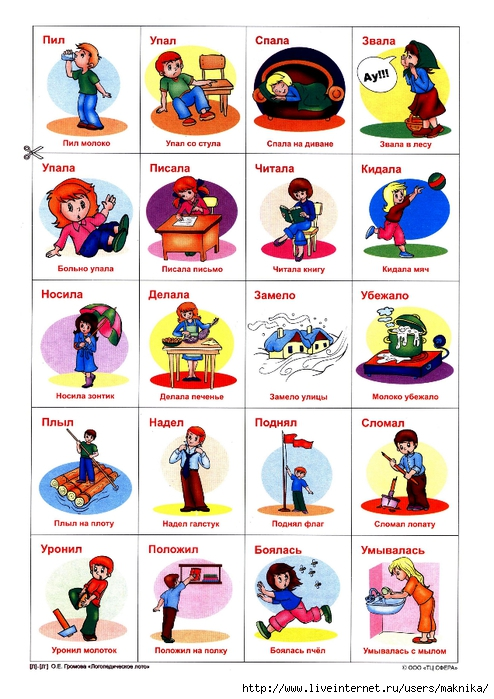

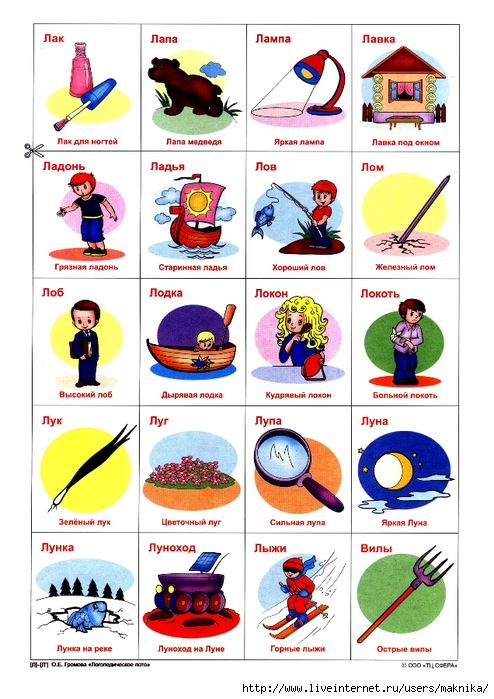

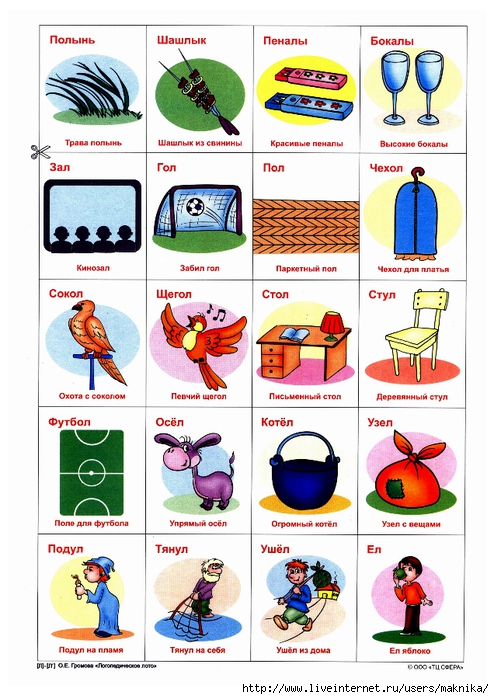

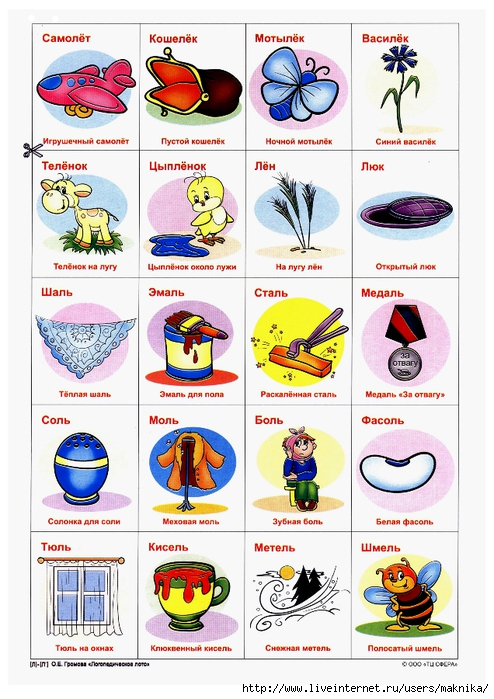

Если ребенок не спешит заговаривать, попробуйте с ним поиграть в игры, помогающие развитию речевого аппарата: любые предметные игры, лото, игры с сюжетными картинками, игры-вкладыши, чтение книг, изучение пособий для развития речевого дыхания (подуй на листочек, бабочку, остуди чашку).

Подойдут и пиктограммы с артикуляторными упражнениями, шумящие коробочки для развития слуха (найти пару по звучанию), любые фигурки животных, людей, растений и транспорта, настольные плоские театры к сказкам («Теремок», «Репка», «Колобок»)… Чаще играйте в простые игры типа «сорока-ворона» и другие игры, развивающие мелкую моторику рук. Но не оставляйте ребенка одного перебирать крупу. Во-первых, он может проглотить мелкие предметы, а во-вторых, вы не должны терять контакта с крохой. Не молчите рядом с ребенком и не заполняйте тишину квартиры шумом работающего телевизора.

Оставьте свои дела на время, когда ребенок спит. А когда он бодрствует, постоянно поражайте его воображение, удивляйте (с детьми это не сложно), придумывайте забавы для любой ситуации: в магазине, в поликлинике – включайте эмоциональную сферу ребенка. Сложно постоянно придумывать игры и вести умные беседы – научитесь просто проговаривать все свои действия.

Примерно так: «Сейчас мы идем умываться… Давай пошатаемся, как бычок, из стороны в сторону: идет бычок качается, вздыхает на ходу…ух! …Теперь давай умоемся: помоем правую ручку, потом левую…личико…моем, моем трубочиста чисто-чисто, чисто-чисто». Чтобы научиться говорить, ребенок должен постоянно слышать живую речь.

Не тянуть!

Случается, что родители приводят ребенка на обследование к специалисту в возрасте 2,5–3 лет, когда их начинает всерьез беспокоить отсутствие речи у малыша. Однако развитие психических функций таких детей, как правило, имеет серьезные искажения, начиная с младенческого возраста (которые при внимательном отношении родителей поддаются коррекции). Будьте внимательны к своему ребенку: если в возрасте 1,5 лет малыш продолжает упорно молчать, есть серьезный повод обратиться к неврологу. Появление речи дает мощный толчок для перестройки всех психических процессов мозга: восприятие окружающего становится осмысленным, мышление – речевым, а эмоции и чувства облачаются в конкретные слова. Поэтому очень важно не дать периоду «молчаливого» существования ребенка затянуться, чтобы в дальнейшем это не аукнулось отставанием в развитии.

Рекомендации

родителям

по развитию речи в летний период

Следите за произношением детей.

- Добивайтесь правильного произношения поставленных логопедом звуков.

Иначе звуки могут «потеряться», и необходимо будет начинать работу заново.

- Исправляйте ошибки в произношении слов, особенно слов сложной слоговой структуры (например, «блатека» – библиотека, «валосипед» –велосипед).

- Обогащайте словарный запас детей новыми словами. Этому способствуют:

- летние путешествия,

- новые впечатления от поездок в отпуск, походов в лес, выездов на дачу,

- экскурсии в музеи,

- выходы в театр, в цирк.

Закрепляйте в памяти детей отработанный за год лексикон

- Названия месяцев, явлений природы (гроза, туман, ливень и т.д.)

- Названия растений (ягод, цветочных растений, деревьев, овощей и фруктов)

- Названия животных, диких или домашних животных.

Продолжайте вместе с детьми

- читать художественные произведения, сказки, детские журналы;

- пересказывайте короткие сказки, рассказы;

- сочиняйте свои сказки, рассказы, опираясь на личный опыт ребенка;

- в вечернее время беседуйте с ребенком об увиденном и прожитом за день.

Следите за грамматикой. Исправляйте ошибки:

- в употреблении предлогов: В,ИЗ,НА,ПОД,К (Например, «Шишка упала из ветки» – Шишка упала с ветки.)

- в согласовании слов (например, «Я видел на ветке две птички» – Я видел на ветке двух птичек.)

- неправильный порядок слов в предложении (например, «Дети играют в игры интересные». – Дети играют в интересные игры.)

На даче. Перед вами открывается простор для словарной и грамматической работы по темам «Лето», «Цветы», «Насекомые», «Деревья», «Ягоды», «Растения сада», «Летние и осенние работы в саду». Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные на даче необычайно ценны и наглядны. Они остаются в памяти ребенка на всю жизнь. Только здесь малыш в естественных условиях усвоит значение глаголов «вскопать», «подрыхлить», «прополоть», «удобрить» и других. Не на картинке, а в живую увидит растения в разную пору их вегетативного периода (рост, цветение, плодоношение, увядание); узнает, как и где вырастают ягоды, овощи, фрукты, каким трудом дается урожай.

Не забывайте о существовании карандашей, пластилина, красок, ножниц

- Помните, что рисование, лепка, аппликация развивают мелкую моторику рук.

- А воздействие на мелкие мышцы рук влияет на развитие речи (исследования ученых!)

Выполнение всех этих рекомендаций – большой вклад в работу по формированию правильной красивой речи, залог будущего успешного обучения, как в детском саду, так и в школе.

Желаю вам успехов!

Учитель – логопед

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Эти требования к речевому и общему развитию первоклассников лежат в основе успешного овладения русским языком. Помогите своему ребенку сформировать:

1). Правильное звукопроизношение – основа усвоения грамоты. Если ваш ребенок не выговаривает один из нескольких звуков, необходимо устранить это нарушение.

2). Представление о звуковой системе языка – уметь различать звуки на слух, уметь определять первый, второй, третий и т. д. звук в слове (фонематический анализ), уметь придумывать слово на заданный звук (фонематические представления).

3). Достаточно развитую связную речь – разговаривать полными предложениями, уметь четко и последовательно рассказывать о чем – либо, пересказывать. Если вам трудно что – то придумать, возьмите любую детскую книжку, прочитайте, разберите новые, сложные слова, попросите ребенка рассказать (ой, я забыла, почему это зайка слезы лил?), внимательно рассмотрите картинки, опишите все, что нарисовано (пусть это делает сам ребенок, а вы подсказывайте). Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы. Учите с ребенком наизусть стихотворения.

4). Достаточный словарный запас ребенка – игра в слова может скрасить долгий путь, прогулку. Играя с ребенком в эту игру, мама может помыть посуду и гладить белье (это не лучший, но все же выход). Можно попросить ребенка: – назвать все свои игрушки - придумать слова, которые обозначают транспорт – описать словами лето, осень, зиму, весну – вспомнить слова с противоположными значениями: день – ночь, холодный – горячий и др. –объяснить значение слов (что, например, такое «виноград», «радуга», «дождь», «трамвай», «самокат», «водолаз»…)

Ребенок только что посмотрел мультик, а вы не видели его, попросите пересказать сюжет. Иногда в речи 6-7- летних детей встречаются грамматические ошибки, взрослые обязательно должны и справлять их. Можно поиграть – намеренно исковеркать фразу (« В лес грибы растет», «Дети гулять около дома» и т. д.) и вместе с ребенком разобрать, как нужно произносить слова. Помните, чем больше запас слов у ребенка, тем больше возможности с помощью речи выразить наиболее точно свои мысли и чувства.

5). Развитую мелкую моторику - пусть ваш ребенок больше рисует, лепит, играет в мозаику, собирает пазлы, конструктор, выстригает и др.

6). Четко ориентироваться в пространстве - знать где «правая» и «левая» сторона, уметь находить на листе бумаги верхний левый угол, нижний правый угол, середину…

7). Если ваш ребенок умеет читать, не останавливайтесь на достигнутом – обязательно читайте каждый день, но только вслух. Всегда учитывайте, что возможности ребенка самому прочитать не удовлетворяют его читательских запросов. Он попрежнему с удовольствием слушает чтение взрослых.

Учитель-логопед – Сорокина А.В.

Когда логопед направляет ребёнка к неврологу

Многие родители бывают удивлены и даже напуганы, когда им предлагают показать ребѐнка неврологу. Согласна, что такие опасения вполне обоснованы. В этой статье мне хотелось бы рассказать, каким образом логопедия связана с неврологией и что может дать визит к неврологу.

Всем известно, что логопедия связана с медициной, и о том, что механизм возникновения некоторых дефектов речи связан с нарушением и особенностями нервной системы. Поэтому участие детского невролога в процессе диагностики и коррекции речевых недостатков необходимо.

Расстройства речи, при которых необходима консультация невролога:

- Дизартрия.

- Алалия.

- Афазия.

Причины, по которым следует проконсультироваться у невролога:

- Чтобы не упустить драгоценное время.

Часто родители, затрачивая много сил, времени и средств, водят детей на различные развивающие занятия, а проблема не решается. Это означает, что ребѐнок нуждается в комплексной помощи, состоящей из логопедической коррекции и обязательного соблюдения рекомендаций детского невролога.

- Чтобы выяснить причины.

Иногда родители беспокоятся только по поводу проблем с речью у ребѐнка, а других тревожных признаков просто не замечают. Родители обращаются к логопеду, а опытный логопед замечает, что проблема лежит значительно глубже, и направляет ребѐнка на консультацию к врачу- неврологу. Это связано с тем, что только специалистневролог может провести необходимое обследование, позволяющее выявить причину тревожных симптомов. Как мы уже говорили, речевые нарушения могут быть обусловлены органическими нарушениями нервной системы. Причины этого могут быть различные: токсикозы или инфекции во время беременности, асфиксии, травмы и другие.

- Для достижения результата.

Иногда занятия с логопедом долго не позволяют достичь желаемого результата. Такая ситуация складывается, когда нарушение речи носит органический характер. В подобных случаях необходимо участие невролога.

При выявлении органической патологии доктор назначит лечение. Это не обязательно будет медикаментозное лечение, часто назначения доктора ограничиваются ЛФК, массажем или физиотерапевтическими процедурами. Такие назначения помогут сделать логопедическую коррекцию эффективней.

Лучше будет, если вы выберете одного специалиста-невролога и будете консультироваться только у него, ведь только так можно объективно оценить ситуацию и проследить динамику.

Помните, что некоторые нарушения речи не являются самостоятельными нарушениями, а являются признаками нарушения нервной системы. В таких ситуациях обратиться к неврологу необходимо. Опыт работы показывает, что вовремя начатая совместная работа невролога и логопеда даѐт положительные результаты.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Развивая общение, взрослый не просто учит ребенка новым видам взаимодействия с другими людьми, не просто облегчает его контакты с окружающими, но и способствует становлению его духовной жизни, открывает ему новые грани внешнего и внутреннего мира, формирует его личность.

Говорить о чем-то важном можно и за обедом, и по дороге в детский сад, и на прогулке, и перед сном.

1. Описывайте события. Выберите с ребенком событие, в котором вы вместе участвовали. Например, как вы гуляли и смотрели праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день рождения… По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали. Припоминайте как можно больше деталей – до тех пор, пока уже не сможете ничего добавить к сказанному

2. Рисуйте на пальчиках. Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, – например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. Все, что нужно в таких случаях, – чтобы в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна – улыбающаяся, другая – печальная, третья - удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку.

3. Составляйте «Рассказ о лучшем друге». Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в «рассказы о лучшем друге». Пусть ребенок выберет картинку, которая ему нравится. Это может быть какой-то человек – большой или маленький – или животное. Попросите его рассказать о своем «лучшем друге». Где он живет? В какие игры любит играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще можно о нем рассказать?

4. Создавайте историю. Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим сюжетом. Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных картинок – возьмите просто открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом.

5. Рассказывайте истории. Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они были совсем маленькими и когда их вовсе не было на свете. Можно рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как малыш пинался ножками у вас в животе, когда еще не родился. Или как вучились кататься на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом… Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один раз. Просите и других членов семьи

6. Составляйте репортажи о путешествиях. Если вы с ребенком побывали в какой-то поездке, предложите ему составить репортаж. Используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте ребенку возможность самому выбрать, о чем рассказывать (без наводящих вопросов). А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, что для него оказалось интересным, важным. Если начнет фантазировать, не останавливайте. Речь малыша развивается независимо от того, какие события – реальные или вымышленные - им воспроизводятся.

7. Пойте песни. Детям нравится петь о знакомых вещах – о себе и своей семье, о своих игрушках и о том, что они видели на прогулке… Выберите хорошо известную песню и предложите ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если текст будет не слишком связным, много повторений – тоже не страшно. Рифмы не обязательны.

8. Перевоплощайтесь в разные роли. Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для записи, дайте "журналисту" в руки микрофон – и можно начинать интервью с бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой… До начала интервью подскажите ребенку, какие вопросы можно задать: «Какое у тебя любимое блюдо?.. А что ты любил есть в детстве?.. Куда бы ты хотел поехать?» и т. д.

9. Планируйте ежедневные путешествия. Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту – в магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие достопримечательности увидите… Путешествуя, делитесь впечатлениями.

10. Смотрите мультфильмы. Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом захватывающем месте вдруг «вспомните» про неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика!

Что нужно знать о речевом негативизме

В последнее время заметно увеличилось количество детей, которые не говорят в 2-3 года.

Родители начинают замечать, что их ребѐнок отстает от сверстников в речевом развитии.

В детском саду педагоги также постоянно говорят о том, что малыш плохо говорит. Часто родители приходят к выводу, что ребѐнок ленится. А если он ленится, то нужно активно заниматься и изгонять эту лень. Ответственные родители с самыми лучшими намерениями начинают усиливать речевую нагрузку, настойчиво и постоянно просить не говорящего малыша повторять за ними слова.

А ребѐнок тем временем выдает им совершенно другую реакцию:

· в ответ на вопросы отворачивается, опускает голову, может убежать или заплакать; · делает вид, что не слышит;

· использует в основном жесты;

· закрывает уши, когда ему читают;

· проявляет агрессию при чтении: может закрывать читающему рот, бросать или рвать книжки.

Подобные проявления являются признаками речевого негативизма.⠀

Что нужно предпринять, если сложилась такая ситуация?

- Сходить на консультацию к логопеду.

- Исключить слова-просьбы: «скажи», «повтори», «неправильно» и т.п.

- Играть с ребѐнком в простые игры в непринуждѐнной форме. Игры должны быть непродолжительными (3-5 минут), т.к. малыш не может долго концентрировать внимание. Важно подбирать игры, опираясь на предпочтения ребѐнка. Он должен хотеть играть в них.

Например: «Смотри малыш, это киса. Киса мяукает: мяу-мяу» или «А где наша ляля? Ляля идѐт: топ-топ».

- Во время игры оречевлять каждое свое действие и действие ребѐнка, но не просить повторить.

Очень хорошо в процессе игры использовать диалог. Не просто постоянно называть предметы и действия, а задавать ребѐнку вопросы, делать паузы, давая ему понять, что он должен отреагировать, что пришла его очередь. Если малыш, в силу своих речевых возможностей, пока не может ответить, выдержав паузу, нужно ответить на свой вопрос самим. 5. Говорить с малышом кратко, понятно: предложениями, состоящими из 2-3 слов.

6. Исключить электронную речь (гаджеты, говорящие игрушки).

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3 ЛЕТ

(мамам на заметку)

При нормальном речевом развитии к трем годам произносительная сторона речи детей еще недостаточно сформирована. Остаются некоторые несовершенства в произношении звуков, многосложных слов, слов со стечением согласных, от чего речь детей еще недостаточно чистая и внятная. Следует отметить, что к трем годам некоторые дети могут усвоить и правильно произносить большинство звуков родного языка, кроме «Р» и шипящих, или даже все звуки. У некоторых детей, наоборот, возможны задержки в формировании произносительной стороны речи. Например, ребенок заменяет шипящие и свистящие на «Т» и «Д» («санки», «танки»), замены «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» мягкими «С», «З» (шапка – «сяпка», чай – «сяй», смягчение согласных и замена мягких твердыми (сумка – «сюмка», дядя-«дада»). Наблюдается также неправильное формирование отдельных звуков (межзубное, призубное, боковое произношение свистящих). Речь некоторых детей характеризуется недостаточной сформированностью звукослоговой структуры (спасибо – «сиба», «сяба»; стул – «туль»,молоток–«мотек»).Речь некоторых детей крайне неразборчива, а отдельные малыши не говорят совсем.

К трем годам происходит интенсивное увеличение словаря. В своих высказываниях ребенок употребляет почти все части речи, овладевает элементарными грамматическими навыками родного языка: усваивает падежные окончания, некоторые формы глаголов. Начинает согласовывать прилагательные существительными, используя простые распостраненные предложения бессоюзные сложносочиненные предложения. Однако, отмечаютя несовершенства и фразовой речи, особенно при согласовании, использовании падежей: «один колес», «стулы», «окнов»; отсутствие или неправильное употребление предлогов. Одновременно с развитием словаря развивается мышление, память, воображение. В этом возрасте у детей велика склонность к подражанию, что является благоприятным фактором для развития активной речи. Повторяя вслед за взрослым слова и фразы, малыш тренирует и артикуляционный аппарат.

К стойким дефектам речи относятся межзубные и боковые «С», «С», «З», «З»,»Ц», «Ш»,»Ж», «Ч», «Щ» – при их произношении кончик язычка высовывается между зубами или поворачивается набок; нижние или щечные «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», когда надуваются щеки; проторные «Р», «Р» или горловые –вибрирует не кончик языка, а мягкое небо или маленький язычок; «Л» полумягкий или двугубый, замена его на «У», «В», «Ы», боковые «Т», «Д», «Г», «К», «Х»; отсутствие «К», «К», «Г», «Г» или их замена звуками «Т», «Т», «Д», «Д». Взрослые должны знать, что такие недостатки произношения сами о себе не исчезают. И чем раньше взрослые обратят на них внимание, тем меньше времени потребуется на избавление от них. К группе стойких дефектов речи относятся замены и смешения звуков, особенно искаженных: «С-Ш», «С-Ц», «З-Ж», «Р-Л», «Р-Л», «Р-Й», Л- Й», «К-Т», «Г-Д». Все эти нарушения сопровождаются недоразвитием фонематического слуха и приводят к стойким искажениям звукослоговой структуры слова(пропуски, перестановки, вставки звуков и слогов): аквариум – «акрям», кровать – «квалять». Если смешения и замены не устраняются до поступления в школу, то они создают большие трудности при обучении и приводят к дисграфии: ребенок как говорит, так и пишет.

ИТАК:

Развитие речи детей 3-х лет на 95% зависит от взрослых. Ребенок в данном возрасте полностью копирует разговор взрослых, поэтому не следует засорять свою речь словами-паразитами, а также старайтесь меньше общаться с ребенком уменьшительно-ласкательными формами слов, ребенок быстро приучается к такому произношению.

В первую очередь, для того чтобы речь ребенка 3-х лет развивалась полноценно, нужно стимулировать развитие словарного запаса ребенка, следовательно нужно с ним больше общаться, обсуждать просмотренные им мультфильмы, сказки, читать книги, а также необходимо разговаривать с ним о любых бытовых ситуациях. Эффективным и очень действенным показателем для развития речи трехлетнего ребенка является сопровождение игр или любых действий речевыми фразами. Общение с ребенком - это развитие логического мышления, умение правильно составлять фразы, подбирать и правильно вставлять нужные слова.

Трехлетний возраст называют периодом маленького почемучки, поскольку дети, познающие мир до этого тактильным способом, теперь пытаются добывать для себя информацию другим путем, а именно пытаясь получить от взрослых ответы на все вопросы.

Трехлетки, имея в активном словаре 500-1500 слов, могут строить предложения, и даже небольшие рассказы, в разговоре использовать метафоры и образы. Развитие речи детей 3 лет состоит из ежедневного пополнения словарного запаса путем получения новой информации из разговорной речи с родителями, прослушивания сказок, общения со сверстниками.

Задержка речевого развития у детей 3 лет может быть связанна с повреждением отделов головного мозга, отвечающим за восприятие речи или воспроизведения слов. Такие детки обычно состоят на учете у невропатолога, имея проблемы с гиперактивностью или напротив, замкнутостью, граничащей с аутизмом. При этом интеллект малыша в норме, но может не прогрессировать, встречая преграду в социальном общении и восприятии. Развитие речи ребенка в 3 года имеющего проблемы неврологического характера состоит из занятий с логопедом, невропатологом, психологом. Развитие моторики у детей 3 лет, методом занятий лепкой из пластилина, вырезанию аппликаций и пальчиковых игр, так же способствует улучшению речевых навыков, поскольку, эти области мозга соседствуют и стимулируют друг друга.

КАК РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ РЕБЕНКА В 3 ГОДА.

Артикуляционная гимнастика

В этом возрасте артикуляционный аппарат еще недостаточно развит, поэтому малыши искажают некоторые звуки. Особенно трудными представляются шипящие и сонорные звуки.

Как мы можем помочь? Проводить артикуляционную гимнастику. Если у вас нет специальной книжки по артикуляционной гимнастике, то предлагаем вам воспользоваться следующей сказкой.

Расскажите малышу, что его язычок живет в домике, где щеки – это стены домика, а ротик — дверцы. Постучите пальчиком по щечке: «Тук-тук». Пусть дверцы домика откроются и малыш широко откроет рот. Язычку интересно, кто пришел к нему в гости, поэтому он смотрит направо, налево, вверх, вниз (языком касаемся правого, левого угла рта, верхней и нижней губы). Язычок никого не увидел и опять спрятался к себе в домик (ротик закрываем).

В домик опять постучали (стучим пальчиком по другой щечке), теперь язычок выглядывает в окно (просим малыша сказать «о», округлив губки). А вот и друг. «Давай вместе играть», — предлагает воображаемый друг (или игрушка). «Хорошо», — соглашается язычок. Язычок катается на качелях (попеременно касается верхней и нижней губы), играет на дудочке (вытягиваем губы и поем «ду-ду-ду»), надувает и лопает воздушные шарики (набираем воздух в щеки и хлопаем по ним ладошками).

Ух, как проголодались друзья. Пора и подкрепится. Будем печь блины (высовываем широкий язычок изо рта и, хлопая по нему губами, говорим «пя-пя-пя»), жуем блины и облизываемся (язычком облизываем верхнюю и нижнюю губу). Вот уже и вечер, друзьям пора домой. Язычок машет «пока-пока» и возвращается в свой домик.

Речевые игры

Речевые игры хороши тем, что в них можно играть везде: на прогулке, в магазине, в поликлинике, дома (когда вы заняты, а малыш скучает). Эти игры помогут перенести слова из пассивного словаря в активный. Давайте рассмотрим некоторые из них. Уловив суть, вы сможете придумать другие игры, учитывая интересы малыша.

- Загадки

Загадывайте загадки, используя выразительное описание предмета. Например: желтый, вкусный, сладкий, ароматный, сделан пчелами, его любит медведь, а Маша пьет с ним молоко на ночь. (Мед)

Следующую загадку загадывает ребенок. Если малыш использует мало описательных слов, то попросите подсказку. Какого цвета, формы, вкуса, для чего используется и т. д.

- Подбор глаголов к существительному и наоборот

Предложите малышу рассказать, что делает тот или иной предмет. Например: паровоз – едет, шумит, гремит, спешит, везет, гудит, дымит и т.д.

И наоборот, подбирайте существительные к глаголу. Например: что или кто может идти: человек, животное, дождь, снег, телепередача и пр.

- Игры на обобщение и наоборот

Ваш ребенок уже знаком с такими общими понятиями как игрушки, мебель, одежда, обувь, продукты, посуда, животные, сказки? Тогда можете предложить ему поиграть в эту игру. Озвучьте предметы из какой-то категории, а малыш должен назвать их одним словом. Или вместе выберите одну категорию и по очереди говорите предметы. Выигрывает тот, кто последним сможет сказать слово (не забудьте поддаться, малыши в 3 года еще не умеют проигрывать).

- Подбор существительных к прилагательному

Вы спрашиваете: что бывает острым (круглым, мягким, теплым, желтым и т.д.), а ребенок отвечает: нож, вилка, иголка. Если малыш любит соревноваться, можете говорить слова по очереди.

- Рассуждения

Спросите у малыша: что будет, если мы поедем в лес? Если ответ малыша односложный, задавайте наводящие вопросы: кого мы там увидим? Что будем делать?

Задавайте провокационные вопросы: что произойдет, если зимой выйти на улицу в легком платье? Что будет, если мама не посолит суп?

Развитие мелкой моторики

Когда мы развиваем речь ребенка в 3 года, то не стоит забывать о необходимости продолжать занятия по развитию мелкой моторики. В этом возрасте малышу становятся доступны более сложные пальчиковые игры.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4 ЛЕТ

(мамам на заметку)

На пятом году жизни у ребенка отмечаются значительные успехи в речевом развитии. Дошкольник начинает выделять и называть наиболее существенные признаки и качества предметов, устанавливать простейшие связи и точно отражать их в речи. Речь его становится точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, ребенок способен до конца выслушать ответы взрослых.

Увеличение активного словаря (от 2500-3000 слов к концу года) дает ребенку возможность полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. В речи детей этого возраста много прилагательных, обозначающих признаки и качества предметов, отражающих временные и пространственные отношения; начинают появляться притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья избушка). Все шире ребенок использует наречия, личные местоимения, сложные предлоги (из-под, около и др.); появляются собирательные существительные (посуда, одежда, мебель, овощи).

Свои высказывания четырехлетний ребенок строит из двух-трех и более простых распостраненных предложений.

Рост словаря, употребление более сложных в структурном отношении предложений приводит к тому, что дети начинают чаще допускать речевые ошибки («хочут» вместо «хотят»), не согласовывают слова, допускают ошибки в структуре предложений.

В этом возрасте дети начинают овладевать монологической речью. Однако, многие еще не могут без помощи взрослого связно, последовательно и точно пересказать сказку, рассказ.

У четырех летних детей резко возрастает интерес к звуковому оформлению слов. Некоторые дети, фиксируя неправильности произношения у своих сверстников, могут, однако, не замечать нарушений звучания в собственной речи. Это говорит о недостаточном самоконтроле. В этом возрасте у детей велико тяготение к рифме. Стремление сочинять небольшие стихи закономерно, оно развивает речевой слух и требует поэтому всякого поощрения со стороны взрослых.

На пятом году жизни достаточная подвижность мышц артикуляционного аппарата дает возможность осуществлять более сложные движения языком, губами, что необходимо для артикуляции сложных звуков. У детей полностью исчезает смягченное произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов.

Большинство детей к пяти годам усваивает и правильно произносит шипящие звуки, «Л», «Р»,»Р»; отчетливо произносит многосложные слова, правильно ставит ударение. Но у некоторых детей еще неустойчиво произношение свистящих и шипящих (в одних случаях правильно, в других нет), неотчетливо произношение отдельных слов, особенно многосложных и малознакомых.

Достаточно развитый речевой слух дает ребенку возможность различать в речи взрослых повышение и понижение громкости голоса и замедления темпа речи, улавливать различные средства выразительности. Возможности детей в использовании своего голосового аппарата значительно расширяются. Дети начинают шире пользоваться интонационными средствами выразительности. У ребенка удлиняется выдох. На данном возрастном этапе закрепление звуков осуществляется в такой последовательности: «С», «З», «Ц», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Л», «Р».

На какие недостатки в речи следует обращать внимание прежде всего?

Межзубное произношение свистящих, боковое произношение шипящих, горловое произношение «Р», двугубное произнесение « Л» – все эти недостатки требуют логопедической помощи.

Консультация логопеда

Специальные приемы развития речи и стимуляции речевой активности детей раннего возраста.

Специальные приемы развития речи и стимуляции речевой активности детей раннего возраста.

Разговор с самим собой. Когда малыш находится недалеко от вас, начните говорить вслух о том, что видите, слышите, думаете, чувствуете. Говорить нужно медленно, но не растягивая слова и отчетливо, короткими, простыми предложениями — доступными восприятию малыша. Например: «Где чашка?», «Я вижу чашку», «Чашка на столе», «В чашке молоко», «Таня пьет молоко» и т. п.

Параллельный разговор. Этот прием отличается от предыдущего тем, что вы описываете все действия ребенка: что он видит, слышит, чувствует, трогает. Используя «параллельный разговор», вы как бы подсказываете ребенку слова, выражающие его опыт, слова, которые впоследствии он начнет использовать самостоятельно.

Провокация, или искусственное непонимание ребенка. Этот прием помогает ребенку освоить ситуативную речь и состоит в том, что взрослый не спешит проявить свою понятливость и временно становится «глухим», «глупым». Например, если малыш показывает на полку с игрушками, просительно смотрит на вас и вы хорошо понимаете, что нужно ему в данный момент, попробуйте дать ему не ту игрушку. Конечно же, первой реакцией ребенка будет возмущение вашей непонятливостью, но это будет и первым мотивом, стимулирующим малыша назвать нужный ему предмет. При возникновении затруднение подскажите малышу: «Я не понимаю, что ты хочешь: киску, куклу машинку?» В подобных ситуациях ребенок охотно активизирует свои речевые возможности, чувствуя себя намного сообразительнее взрослого. Этот прием эффективен не только для называния предметов, но и словесного обозначения действий, производимых с ними.

Распространение. Продолжайте и дополняйте все сказанное малышом, но не принуждайте его к повторению — вполне достаточно того, что он вас слышит. Например:

Ребенок: «Суп».

Взрослый: «Овощной суп очень вкусный», «Суп кушают ложкой»

Отвечая ребенку распространенными предложениями с использованием более сложных языковых форм и богатой лексики, вы постепенно подводите его к тому, чтобы он заканчивал свою мысль, и, соответственно, готовите почву для овладения контекстной речью.

Приговоры. Использование игровых песенок, потешек, приговоров в совместной деятельности с малышами доставляет им огромную радость. Сопровождение действий ребенка словами способствует непроизвольному обучению его умению вслушиваться в звуки речи, улавливать ее ритм, отдельные звукосочетания и постепенно проникать в их смысл. Научившись различать вариативность забавных звуковых сочетаний, дети, подражая взрослым, начинают играть словами, звуками, словосочетаниями, улавливая специфику звучания родной речи, ее выразительность, образность. Большинство произведений устного народного творчества как раз и создавалось с целью развития двигательной активности малыша, которая теснейшим образом связана с формированием речевой активности. Чем больше мелких и сложных движений пальцами выполняет ребенок, тем больше участков мозга включается в работу, ведь он напрямую связан с руками, вернее — крест-накрест: с правой рукой — левое полушарие, а с левой — правое.

Немаловажное значение фольклорных произведений состоит в том, что они удовлетворяют потребность малыша в эмоциональном и тактильном (прикосновения, поглаживания) контакте со взрослыми. Большинство детей по своей природе — кинестетики: они любят, когда их гладят, прижимают к себе, держат за руки. Устное народное творчество как раз и способствует насыщению потребности в ласке, в физическом контакте.

Выбор. Предоставляйте ребенку возможность выбора. Формирование ответственности начинается с того момента, когда малышу позволено играть активную роль в том, что касается лично его. Осуществление возможности выбора порождает у ребенка ощущение собственной значимости и самоценности. Уже к двум годам малыш вполне может самостоятельно делать выбор, если это право ему предоставлено взрослыми: «Тебе налить полстакана молока или целый стакан?», «Тебе яблоко целиком или половинку?», «Ты хочешь играть с куклой или медвежонком?»

Игры с природным материалом. Огромное влияние на рост речевой и познавательной активности ребенка оказывают разнообразие и доступность объектов, которые он время от времени может исследовать: смотреть на них, пробовать на вкус, манипулировать, экспериментировать, делать о них и с ними маленькие открытия. В своем инстинктивном стремлении к саморазвитию ребенок уже на первом году жизни неудержимо рвется к песку, воде, глине, дереву и бумаге. В «возне» с ними заключен большой смысл: ребенок занят делом, он знакомится с материалом, изучает его свойства, функции и т. п. Самые любимые и лучшие игрушки — те, что ребенок сотворил сам: крепости из палочек; рвы, вырытые при помощи старой ложки или совка; бумажные кораблики; куклы из тряпочек, бумаги или соломы.

Продуктивные виды деятельности. На ранней стадии речевого развития ребенок овладевает самыми разнообразными языками, заменяющими слова, — жестикуляцией, мимикой, звукоподражанием, элементарным изображением. Слово является для ребенка только одним из способов выражения мыслей, но далеко не самым легким. Для многих своих мыслей и представлений он не находит подходящих слов, и выражает их по-своему, другими, более доступными способами: через продуктивные виды деятельности. Рисование, лепка, аппликация, конструирование развивают не только лингвистические способности ребенка, но и сенсорные, имеющие особое значение в формировании мыслительной деятельности. Мысль человека становится более определенной, понятной, если она записывается. Дошкольник писать не может и не умеет, а потому он фиксирует свои мысли и представления с помощью их зарисовки. Целые листы бумаги покрываются изображениями людей, подобий животных, зданий, различных предметов, часто ему одному понятными каракулями. Так он на бумаге закрепляет все представления, чувства, мысли, их комбинации и хитросплетения, в течение определенного периода возникшие в его уме или душе. Взрослый, записывая свои мысли, имеет возможность неоднократно возвращаться к работе с ними: прочитывать, «шлифовать», дополнять и формулировать до истинно понятийного смысла. Ребенок не способен на такую сознательную работу: он нарисовал — и бросил, его мысль, воображение уже унеслись в другом направлении. Облечь мысль в слово таким образом, чтобы оно стало понятно окружающим, — вот одна из важнейших задач речевого, коммуникативного и умственного развития, где каждый конкретный рисунок малыша имеет непреходящее и уникальное значение. Старайтесь любой рисунок ребенка превратить в интересный рассказ, а рассказ — в рисунок, к которому нужно неоднократно возвращаться, «прочитывать» и дополнять. Когда таких рассказов и рисунков наберется достаточное количество, можно сшить их в книжку и «читать» своим друзьям, родственникам. Ребенок, понимающий, что он говорит, соединяющий с произносимым словом отчетливое представление, надежно овладевает родным языком.

Замещение. «Представь, что…» — эти слова наполнены для ребенка особой притягательной силой. В возрасте двух лет малыш с удовольствием представляет, что кубик — это пирожок, а коробка из-под обуви — печь. К трем годам он способен представить себя самолетом, кошечкой, цветком и т. п. Как магическое заклинание для ребенка звучат слова: «Представь, что мы — самолеты. Сейчас мы облетим всю комнату». Такая этюдно-игровая форма развивает у ребенка рефлексивные и эмпатийные способности, без которых общение не будет полноценным и развивающим. В этом возрасте детям очень нравятся и пантомимические игры, активизирующие любознательность и наблюдательность малыша. Вовлечь ребенка в такую игру можно с помощью вопроса-предложения: «Угадай, что я сейчас делаю». Начинать предпочтительно с элементарных действий: причесываться, чистить зубы, есть яблоко, наливать молоко, читать книгу. После того как ребенок угадал, предложите ему самому загадать для вас действие, а затем «оживить» заданную вами ситуацию: накрыть на стол; гулять по теплому песку; удирать, как лиса, уносящая петуха; пройтись, как папа-медведь и сын-медвежонок и пр. Игры-пантомимы и игры-имитации являются первой ступенькой театрализованной и сюжетно-ролевой игры.

Ролевая игра. Этот вид детской деятельности в младшем возрасте только формируется, а всю полноту ведущего за собой развитие он приобретает несколько позднее. Но это совсем не означает, что необходимость в организации элементарных сюжетно-ролевых действий в этот период отсутствует. Проявив некоторую изобретательность, взрослые вполне могут организовать ролевые игры. Например, игра в телефон, когда ребенок, используя игрушечный аппарат, может звонить маме, папе, бабушке, сказочным персонажам. Игра в телефон стимулирует речевое развитие ребенка, формирует уверенность в себе, повышает коммуникативную компетентность. Поощряйте склонность детей к подражанию — это развивает внимательность к деталям, осознание прямого и переносного смысла слов.

Музыкальные игры. Значение музыкальных игр в речевом развитии ребенка трудно переоценить. Малыши с удовольствием подпевают, обожают шумовые музыкальные инструменты, ритуальные игры типа «Каравай», «По кочкам», «Баба сеяла горох» и др. Поощряйте желание ребенка двигаться под музыку, подпевать. Ничего страшного в том, что ребенок сначала проговаривает только окончания или последние слова песенных строк. Впоследствии он начнет пропевать небольшие песенки целиком и, возможно, искажать некоторые слова. Это не должно вас пугать — пойте песню вместе с «главным исполнителем», но, в отличие от него, пойте ее правильно. Почаще предоставляйте малышу возможность двигаться под разнообразную музыку, самостоятельно извлекать звуки из различных предметов, аккомпанируя себе. Ребенок танцует и поет о том, что видит вокруг, слышит, придумывает собственные песни и мелодии — так рождается творец!

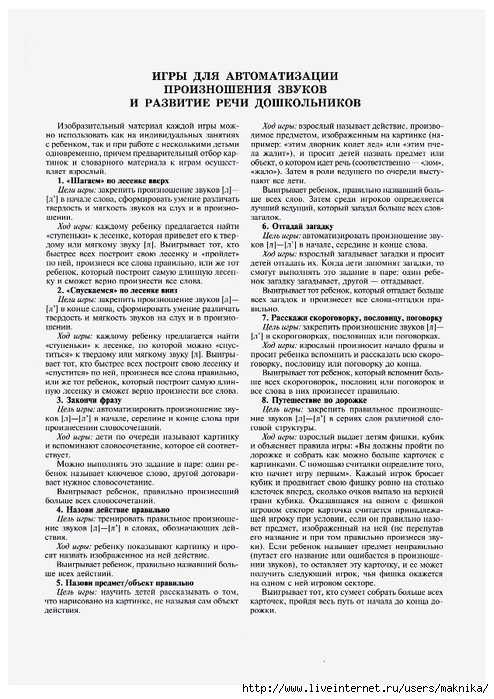

Вместе играем – звуки закрепляем

ИГРА-ХОДИЛКА (Бродилка)

Цель игры: Автоматизация звука в словах в различной позиции.

Описание игры: провести свою фишку по заготовленному маршруту. Расстояние, на которое игрок может продвинуть свою фишку определяется броском игрального кубика. Делая шаги по игровому полю, необходимо правильно называть картинки, обращая внимание на четкое произнесение тренируемого звука.

В процессе игры у ребенка развиваются мелкая моторика, речевой аппарат, ориентировка в пространстве, внимание, коммуникативные навыки.

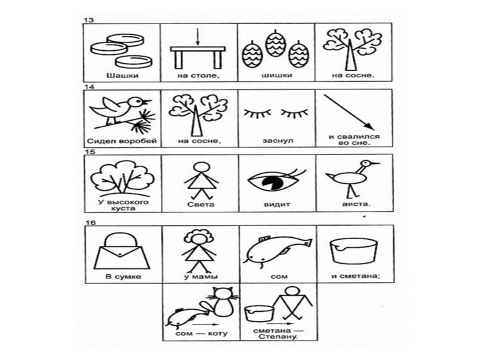

Дидактическая игра «СОСТАВЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Цели и задачи: автоматизация звука во фразовой речи (в предложениях);развитие лексических элементов речи, совершенствование грамматического строя.

Описание: ребенку предлагается с помощью картинок составить предложение, подбирая подходящее по смыслу слово. Работу можно усложнить, распостраняя предложение второстепенными членами, н-р,: В гардеробе находятся перчатки. В гардеробе находятся зимние (новые, вязаные, теплые ) перчатки. В модном(богатом, детском, зимнем)гардеробе находятся теплые перчатки.

ИГРА-ХОДИЛКА (Бродилка)

Цель игры: Автоматизация звука в словах в различной позиции.

Описание игры: провести свою фишку по заготовленному маршруту. Расстояние, на которое игрок может продвинуть свою фишку определяется броском игрального кубика. Делая шаги по игровому полю, необходимо правильно называть картинки, обращая внимание на четкое произнесение тренируемого звука.

В процессе игры у ребенка развиваются мелкая моторика, речевой аппарат, ориентировка в пространстве, внимание, коммуникативные навыки.